VRとは?ARとの違い・仮想現実の仕組みを紹介

INDEX

VRは仮想環境に入り込む技術のことをいいますが、その技術は、近年ますます進化を遂げ、さまざまな技術で多くの人に親しまれています。

仮想の世界の中で、あたかも現実であるようなリアルな感覚を得られますので、ゲーム・音楽などのエンターテインメントで幅広く活用されています。

また、コロナ禍により働き方も大きく変化した結果、教育関連や遠隔地からの外科手術への支援などにも利用が広がっているのです。

この記事では、VRの歴史や必要なデバイス・仕組み・活用事例に関して、詳しく解説します。

VRとは?

VRとは、Virtual Realityの略称ですが仮想現実のことを表します。

コンピューターグラフィックス・センサー・ヘッドセットなどの技術を使用して、ユーザーが仮想の環境に入り込む体験ができるテクノロジーです。

- VRの歴史

- VRでできること

- 両眼視差を利用

- VRとAR・MRの違い

- 体験するために必要なデバイス

ここでは、上記の各項目に関して詳しく解説します。

VRの歴史

VRの構想が認識されたのは、1935年にスタンリー・G・ワインボウムが発表したSF短編小説がきっかけといわれています。

ゴーグルを装着して仮想的な空間で疑似体験ができる内容が登場したからです。

1960年代に入ると本格的にVRの技術の研究が進み、モートン・ヘイリグによって世界で初めてのVR機器といわれるセンソラマが開発されました。

その後、1968年アイバン・サザランド(ユタ大学)によってヘッドマウントディスプレイ(HMD)が開発され、大いに話題を呼びました。

センソラマとヘッドマウントディスプレイは、実用性が低かったので商用化までの道のりは長く、商用化が始まったのは1990年からです。

IT市場で始めてVRが発表されたのは、1989年にサンフランシスコで行われたTexpo’89というイベントといわれています。

VRでできること

VRでできることは、さまざまありますが一番有名なのはエンターテインメントでの活用でしょう。

ゲーム業界で幅広くその技術は活用され、ユーザーが仮想環境の中でゲームでアクションや冒険などに没頭します。

また映画鑑賞でも多く用いられ、VRヘッドセットによって仮想の映画館に入り映画を鑑賞しながら、物体が近づき臨場感を楽しめます。

そのほか、バーチャルトレーニングとして医療・航空・軍事などの分野でトレーニングに活用することで、よりリアルな環境の訓練でスキル向上につながるのです。

両眼視差を利用

両眼視差とは、左右に二つある目の奥行きの差異によって起こる像のズレをいいます。

例えば、片目をつぶって人差し指を見た場合、左目と右目で指の位置がズレて見えると思いますがそのズレのことです。

人は物を見る時に、実際は左右の目で異なる映像を見ていて、異なっている映像を脳で整理して奥行きや立体感などを感じるのです。

VRはゴーグルに左右に違う映像を映し出し、意図的に両眼視差を発生させ映像を立体的にみせています。

VRとAR・MRの違い

ARは、現実を立体的に読み取る拡張技術のことで、スマホやARスマートグラスなどを介して提供されます。

仮想環境に入り込むのではなく、現実世界に仮想環境を取り込む技術になります。

MRは、投影されてホログラムに対して直接干渉できる特徴があり、ARの技術を更に高度にしています。

ARとMRは、現実世界を中心に仮想環境を融合する仕組みですが、VRは仮想環境に自ら入り込んで実際に体験します。

仮想環境に構築された建物や場所に入って、現実にはない世界でさまざまな物を見たり、操作したり、対話などが体験できます。

体験するために必要なデバイス

VRの仮想環境を体験するために必要なデバイスは、一般的に下記のとおりです。

- VRヘッドセット:仮想環境体験の主流となっているヘッドセットで、PC用とスマホ用のデバイスがある

- VRコントローラー:仮想環境の中で、ヘッドセットと一緒に使用されユーザーの手の動きと位置を追跡するためのセンサーやトラッキング技術を備えています

- VR対応PC:PCでのVR体験を行う場合は、グラフィックカードやCPUなど高性能なスペックが必要です

- 3Dオーディオシステム:仮想環境内の音をリアルに伝え、VR体験の臨場感を高めます

上記のVRデバイスは、ゲーム・エンターテインメント・教育・医療・ビジネス・訓練などのさまざまな分野で利用されています。

今後も技術の進化に伴い、ますます多様化していくでしょう。

選択する際には、自分の用途や予算に合ったデバイスを検討して下さい。

専用のアプリ

VR動画を見るためにはまず、VR動画専用のアプリをインストールしましょう。アプリをインストールするとVR動画が視聴できる状態になります。

アプリをインストールしたのに見られないという場合はブラウザ上で開いてしまっている可能性が高いです。

特にYouTubeはブラウザから開く機会が多いので、VR動画を見たい場合は YouTubeのアプリをインストールしてアプリからVR動画を視聴しましょう。

専用のアプリには有料のものと無料のものがあり、視聴できる回数やジャンルの幅などが異なりますが、初めてVR動画を見始めるときは無料でも十分楽しめるでしょう。

VRゴーグル

VR動画の臨場感を楽しむためにはVRゴーグルを準備しましょう。

VRゴーグルにはスマートフォンを取り付けて楽しむスマホ型・PCなどの外部機器から接続して楽しむ据え置き型・VRゴーグル単体で楽しむスタンドアローン型の3種類があります。

VRゴーグルは高価なイメージがありますが、1,000円台から数万円代のものまで価格の幅が広く、スマホ型や据え置き型は比較的安価で手に入れやすいです。

一方でスタンドアローン型は他に比べ高価になりますが、スマホやPCを必要とせず高画質な機種も多いため、本格的に楽しみたい方にはおすすめです。

VR動画はスマートフォンでも楽しめるようになっていますが、360度動画の視聴になるため、仮想空間に入り込んで楽しむという点では半減してしまいます。

そのため、VRゴーグルを使用してVR動画を楽しむことでより臨場感を味わうと良いでしょう。

Wi-Fi環境

VR動画を楽しむために、必要なのがWi-Fi環境です。VR動画を楽しむにはインターネット環境が整っている状態が重要です。

VR動画を視聴するのには1時間あたり5〜15Gほどの膨大な通信量を必要とするため、スマートフォンの容量ではすぐに対応しきれなくなってしまいます。

また、通信速度もモバイル回線では速度制限がかかってしまう可能性が高いため、固定回線でWi-Fi環境を整えるとストレスなくVR動画を楽しめるでしょう。

VRの仕組み

VRは、仮想環境の構築を3Dモデリングやコンピューターグラフィックスで作成します。

仮想環境内のグラフィックスや物体は、リアルタイムでレンダリングされるのでリアルな視覚体験を実感できるのです。

そのようなリアルな体験をするために必要な仕組みは下記になります。

- トラッキング技術を採用

- 空間オーディオを搭載

上記の内容に関して、ここでは詳しく解説します。

トラッキング技術を採用

VR体験の質を向上させるために、トラッキング技術が重要な役割を果たしています。

トラッキング技術で、ユーザーの頭部・身体・手などの動きをVRコントローラーがリアルタイムで追跡します。

その動作に合わせて、仮想環境内での視点や対話を実現するのです。

主なトラッキングの技術を下記に記載します。

- ヘッドトラッキング:頭部の動きを追跡して仮想環境内の視点と連動させる

- ボディトラッキング:身体の動きを追跡して位置やジェスチャーを仮想環境に反映させる

- ハンドトラッキング:手の動きを追跡して仮想環境内の物体をつかんだり操作する

- コントローラートラッキング:VRコントローラーの位置と動きを追跡して仮想環境内の物体を操作する

特に、ヘッドトラッキング・ボディトラッキング・ハンドトラッキングなどの技術が組み合わさると、ユーザーは仮想環境内でより自然な動きや操作を実現できます。

空間オーディオを搭載

空間オーディオ(Spatial Audio)は、音声や音楽を再生する時に、音源の位置と方向をリアルに再現する音響技術です。

音源がどの方向から聞こえるかを正確に再現し、音源が3次元的な音の方向や距離・拡がりを聴覚に与え、リアルで臨場感のある音響体験を提供します。

音源の高さによって立体的に上方・下方から聞こえる場面を再現でき、ヘッドトラッキングと統合するとより効果的です。

ヘッドセットで頭を動かすと音源の位置も変化しリアルな立体音響体験ができます。

VR動画の視聴方法とは?

VR動画を視聴するためには専用のアプリをインストールする必要があります。

しかし、数多くの専用アプリが存在するため、どの専用アプリを使えば良いのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

VR動画のおすすめ専用アプリについて下記の3つを紹介します。

- YouTube

- VRSquare

- GoogleSpotlightStorie

それぞれおすすめの専用アプリについて詳しくみていきましょう。

YouTube

YouTubeは無料動画サイトとして世界中で視聴されていますが、VR動画として視聴することも可能です。

YouTubeでVR動画を見るためには、YouTubeアプリのインストールが必要です。また会員登録をしなくても視聴できます。

世界中からアップロードされた動画が投稿されているため、ジャンルが幅広く、どのようなシチュエーションの動画も視聴できます。

初めてVR動画を見る方は、YouTubeであればハードルなく、スムーズに視聴できるVR動画といっても過言ではないでしょう。

VRSquare

VRSquareはソフトバンク社が提供する、さまざまなVR体験ができるライブ配信型のアプリです。スポーツ・音楽・エンターテイメントなどのライブ中継・配信が行われているのがVRSquareの特徴です。

VRゴーグルで視聴すると、まるでコンサート会場や試合会場に足を運んで観戦しているかのような臨場感が味わえます。

数多いジャンルの中でも、特に人気アイドルのライブ動画が豊富に取り揃っているため、お気に入りのアイドルのライブ会場に参戦している感覚になれます。

VRゴーグルがない方でも、スマートフォンを使ってVR動画を視聴することも可能です。

GoogleSpotlightStories

GoogleSpotlightStoriesは、Google社が制作したVR動画アプリケーションです。

Googleオリジナルのアニメーションや短編動画がいくつかあり、どれもクオリティの高い仕上がりになっているのが特徴です。

子どもが楽しむのはもちろん、大人が見ても思わずクスッとしてしまうようなアニメーションが揃っているので、親子で一緒に楽しむのも良いでしょう。

GoogleSpotlightStoriesは360度動画タイプで視聴でき、一部はYouTubeでも視聴できます。

VRを体験するときの注意点

VRはゴーグルを着用して仮想空間に入りますので、実際の位置間隔がなくなります。

周りのことは見えなくなりますので、近くに人がいるのかや障害物などに気づかない場合があるのです。

そのため、VRゲームなどをプレイする時は視覚と聴覚が完全に外部と遮断されてしまいますので、確認するようにしましょう。

周りに人がいない状況で、できるだけ椅子に座ってプレイを楽しむ方が安全です。

VRコンテンツの中で歩き回る必要がある時は、足元のスペースを確保しておかないとつまずく場合がありますので、注意が必要です。

熱中しすぎてけがをしてしまっては、せっかく楽しんでいても意味がありませんので気をつけて下さい。

VRの活用事例

VRの主な活用事例は、下記になります。

- エンターテイメント

- スポーツ

- 医療

- 観光

上記の内容に関して、ここでは詳しく解説します。

エンターテインメント

VRは、エンターテインメント分野で、さまざまな方法で楽しまれています。

筆頭としてはVRゲームですが、今までスマホやゲーム機でプレイしていたユーザーが仮想環境に入りリアルな臨場感を楽しめると指示を得ています。

またVR映画などは、観客が映画の中に入り込んでストーリーを体験できる新しい映画鑑賞として人気です。

ライブコンサートやイベントでも活用されていますが、コンサート会場に行けないファンにとってVRを用いたコンサートは、会場にいるような感覚でライブを楽しめます。

一部のテーマパークでは、VRを活用したアトラクションを提供していますので、来場者はスリリングな体験を楽しめます。

VRは新しい臨場感ある体験を提供しますので、ユーザーに現実世界とは異なる冒険や感動をもたらしてくれるのです。

ホラー映画

ホラー映画はまるでその場にいるかのような主人公の視点でストーリーが進んでいくため、実際にホラー体験したかのような恐怖を味わえます。

誰かから追いかけられたり、思わぬところから突然現れたりするのを仮想空間上で体感できるのはVR動画の醍醐味です。

ホラー体験はVR動画視聴後も恐怖感からすぐには抜け出せないでしょう。それほどリアルなホラー体験をできるのはVR動画の魅力の一つです。

スポーツ

VRはスポーツの世界でも活用され、特にスポーツトレーニングの貴重なツールとなっています。

野球のトレーニングでは、バッティングや投球のスキルを向上させるために使用しており、相手投手のボールを360度の視野で体感できるので理解を深めたトレーニングが可能です。

苦手な球筋などに対する反復トレーニングを行えるので、苦手意識の克服と自分の癖などもデータ化して改善がはかれます。

また、VRスポーツゲームなどでボクシング・ゴルフ・バスケ・テニスなどのさまざまなスポーツを仮想環境内で体験できますので場所がなくてもプレイできるのです。

ダイビング体験

ダイビング体験は自宅にいながら日本国内だけでなく、世界の海をダイビングしているかのような体験ができます。

珊瑚礁やカラフルな魚たちの鮮やかさや透き通った海の水面が一面に広がっていて、現地の海に潜っているような気分になります。

VR動画であればダイビング未経験の方でも、無理なくダイビング体験ができるので気軽に楽しめるでしょう。

また、これからダイビングを始めようと考えている方でもVR動画を活用することでイメージトレーニングができます。

ウォータースライダー体験

ウォータースライダーを自宅にいながら楽しむこともVR動画であれば再現できます。ウォータースライダーを実際に滑っている方の目線で進んでいくので、滑っていく爽快感やカーブで体が振られる感覚をまるで体感しているかのようになります。

周辺にウォータースライダーがないという方、実際のウォータースライダーだとスピードが速くて怖いという方でもVR動画であれば不安なく楽しめるでしょう。

また、冬などなかなかウォータースライダーが楽しめない時期でも、いつでもウォータースライダー体験ができるのもVR動画の良さといえるでしょう。

加えて、現実世界では存在しない森の中や異空間でのウォータースライダー体験も可能です。

医療

医療でのVR技術は、研修・手術・遠隔医療・リハビリなどで幅広く新しい試みが導入されています。

特に手術などは、人の生死にかかわるため失敗は許されないので、CTやMRIなどの3Dデータを立体空間に提示して臓器や血管を観察できるのは非常に有効です。

研修医などには、VRで実際の手術のシミュレーションを体験することで、よりリアルに実践に近い研修を行えます。

また、遠隔地の患者を診察するシステムとして、順天堂大学医学部がHolomedicineを開発しました。

離れた場所にいる患者に遠隔で診察ができるシステムで、3次元動作情報をリアルタイムでスキャンが可能な画期的なシステムです。

医者不足の改善や過疎地の患者への対応などに期待されています。

観光

VRは、観光業界の宣伝ツールとしても活用され、実際に現地に行く前に仮想環境内で体験が可能です。

お勧めのスポットや観光地などを仮想環境でまわれるので、候補の観光地の下見に最適です。

旅行に行きたいけど、費用がない人や病気で行けない人に、VR観光は非常に魅力的なツールになります。

高齢化社会の日本では、これから伸びていく分野になるのではないでしょうか。

多数の旅行関連企業がVRを導入して疑似旅行体験を提供していますが、海外旅行を疑似体験できる航空施設なども登場しました。

東京にいながらNYやパリなどの現地観光ができるほか、実際の機内を利用して海外旅行向けの機内食を体験するなどのアトラクションも注目を浴びています。

世界旅行体験

世界中を旅行に行ったかのような体験を、VR動画では自宅にいながら実現できます。

今までは旅行に行けない場合、テレビなどで2Dで視聴して世界旅行に行ったような体感しか味わえませんでした。

VR動画ではまるで現地にいるかのような感覚で巡っていけるので、高齢になり海外旅行を諦めていた方でも気軽に楽しめます。

また解説付きで名所を巡ることもできるので、憧れの地に足を運んだかのような経験だけでなく、よりその名所について詳しく知れるのもVR動画ならではの貴重な体験です。

スペースシャトル搭乗体験

宇宙飛行士でなければ経験できないスペースシャトル搭乗体験もVR動画では気軽に楽しめます。

スペースシャトルに一度でも搭乗して宇宙へ行けるのはほんの限られた方のみです。大半の方はテレビでしか見られないので、どのような感覚なのかよく分かりません。

VR動画でのスペースシャトル体験は宇宙飛行士の目線で無重力状態を体感できたり、スペースシャトルを飛び出して地球や人工衛星などを身近に感じたりできます。

初めて感じたスペースシャトル搭乗体験によって実際に経験したいと、宇宙飛行士を目指すきっかけになりえるかもしれません。

まとめ

VRは、仮想環境という現実ではない空間を楽しむことはもちろんですが、その技術をさまざま分野で活用が可能です。

さまざまな分野で活用される多目的な技術ですが、ゲームやエンターテインメント業界で最も広く活用されてきました。

仮想環境内でゲームをプレイし、リアルな臨場感を楽しみ、アクション・アドベンチャー・シミュレーションなどさまざまなジャンルが提供されています。

また、医療分野や建設分野のように技術を継承する必要がある場合に、VR技術は非常に役に立っているのです。

日本の技術力は世界でも高い水準を保っていますが、技術のスキルアップにもVRは欠かせないものになるでしょう。

会社でのコミュニケーションツールとしても注目を浴びていますので、仮想環境にどのように取り入れられるか期待しています。

VRの技術は、今後も需要が高まっていくでしょう。

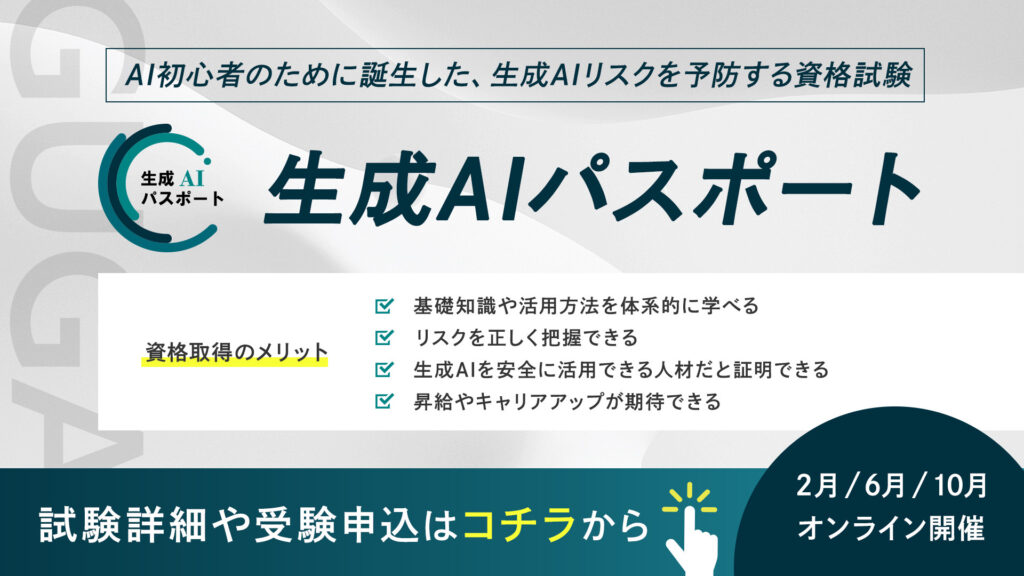

さらに、今注目を集める生成AIリスキリングの第一歩を。生成AIパスポートとは?

生成AIパスポートは、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する、AI初心者のために誕生した、生成AIリスクを予防する資格試験です。AIを活用したコンテンツ生成の具体的な方法や事例に加え、企業のコンプライアンスに関わる個人情報保護、著作権侵害、商用利用可否といった注意点などを学ぶことができます。

⽣成AIの台頭により、AIはエンジニアやデータサイエンティストといった技術職の方々だけではなく誰もがAIを使えるようになりました。今、私たちがインターネットを当たり前に活用していることと同様に、誰もが生成AIを当たり前に活用する未来が訪れるでしょう。

そのような社会では、採用や取引の場面で、生成AIを安全に活用できる企業・人材であることが選ばれる前提条件になり「生成AIレベルの証明」が求められることが予測できます。生成AIパスポート試験に合格すると、合格証書が発行されるため、自身が生成AIを安全に活用するためのリテラシーを有する人材であることを、客観的な評価として可視化することが可能です。

ぜひあなたも生成AIレベルを証明し「生成AI人材」に仲間入りしましょう!